中大新聞網訊(通訊員柳雁)近日,中山大學公共衛生學院夏敏教授團隊在心血管領域國際權威期刊Circulation Research(IF=23.213)上發表了題為“Flavonifractor plautii Protects Against Elevated Arterial Stiffness”的研究論文,揭示了腸道菌F. plautii通過抑制金屬蛋白酶活性降低動脈硬化程度的作用及其分子機制。中山大學公共衛生學院博士研究生駱詩韻、趙雅文為本文共同第一作者,夏敏教授為唯一通訊作者,中山大學公共衛生學院為第一署名單位。

動脈硬化程度是心腦血管疾病、神經退行性疾病和慢性腎病進展早期獨立危險因素,有效遏制動脈硬度的持續增加,對于心腦血管疾病的早期防治具有重要意義。然而針對傳統心血管疾病危險因素的早期干預措施對延緩動脈硬化程度增加的效果十分有限,尋找更加有效的早期防治措施具有重要意義。

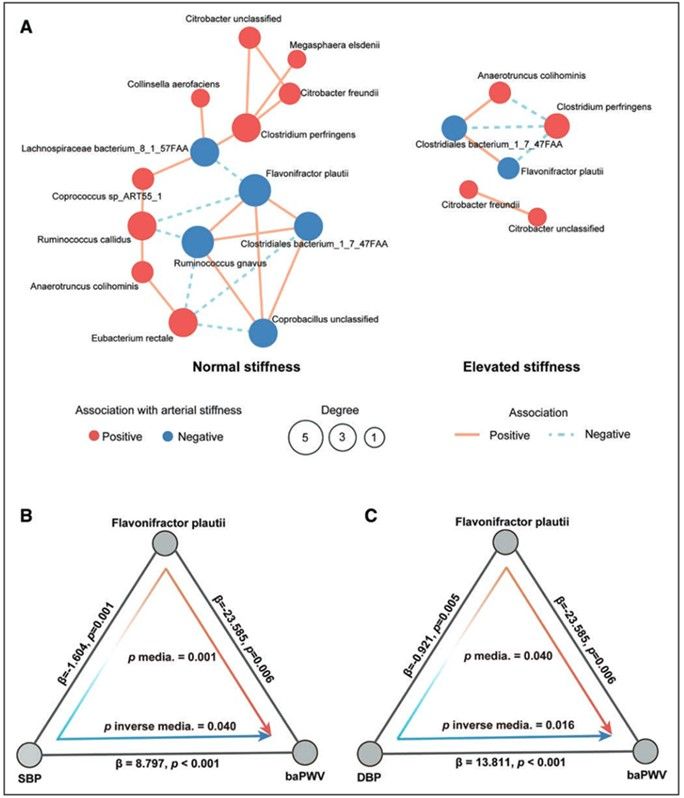

本研究首先通過宏基因組——代謝組——表型組多組學聯合分析發現Flavonifractor plautii是調節血管硬化程度的關鍵菌種,其相對豐度在動脈僵硬程度高的人群中顯著降低。順烏頭酸是Flavonifractor plautii調節動脈硬化程度的關鍵效應分子。

圖1. Flavonifractor plautii是調節動脈硬化程度的關鍵菌種

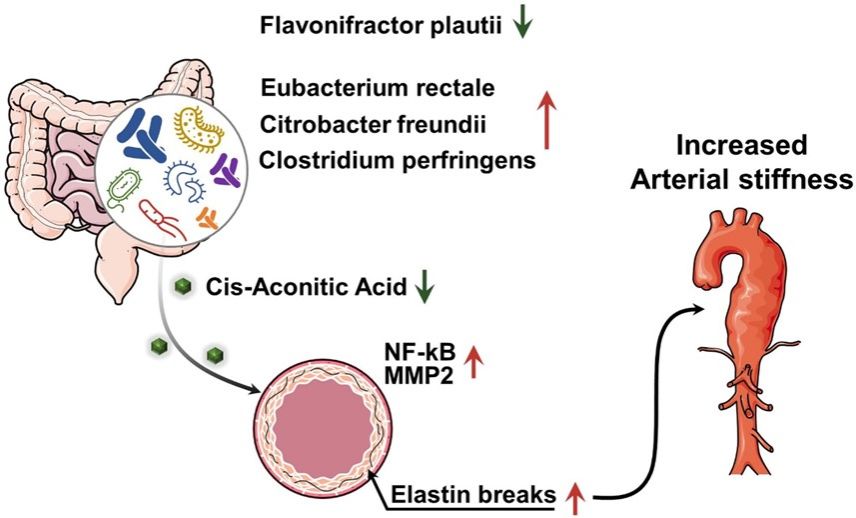

接下來,研究團隊通過菌糞移植技術建立了腸道菌群紊亂與血管硬化程度升高之間的因果關聯,并在菌群人源化小鼠模型和經典的動脈僵硬小鼠模型中驗證了Flavonifractor plautii及其關鍵效應分子通過抑制金屬基質蛋白酶活性,減少彈性纖維斷裂,抑制血管局部炎癥的方式降低動脈硬化水平的作用機制,提示Flavonifractor plautii可能成為維持血管健康與功能的新型益生菌。

圖2. Flavonifractor plautii降低動脈硬化程度作用機理示意圖

研究成果不僅揭示了腸道菌群代謝紊亂在動脈硬化水平升高中的作用機制,還為從菌群代謝調控的角度防治心血管疾病提供了新思路和新策略。該工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣州市健康醫療重大科技專項的資助。

論文鏈接:https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.122.321975