中大新聞網訊(通訊員肖仕)細胞自噬是真核生物維持細胞內環境穩態、保障營養能量持續供給的關鍵生物學過程,在調控細胞生長發育、生物和非生物逆境響應中發揮重要作用。細胞在營養能量缺乏時誘導自噬發生,這一過程受到一系列自噬相關蛋白(ATGs)的高度調控。其中,蛋白激酶ATG1和ATG13在自噬誘導時被激活,形成一個ATG1-ATG13蛋白激酶復合物,從而啟動自噬體的形成。近年來,泛素-蛋白酶體介導自噬相關蛋白穩定性調控自噬體形成通路的研究取得了重要進展,但是迄今為止,對于自噬蛋白的磷酸化和泛素化的交互調控機制還不清楚。

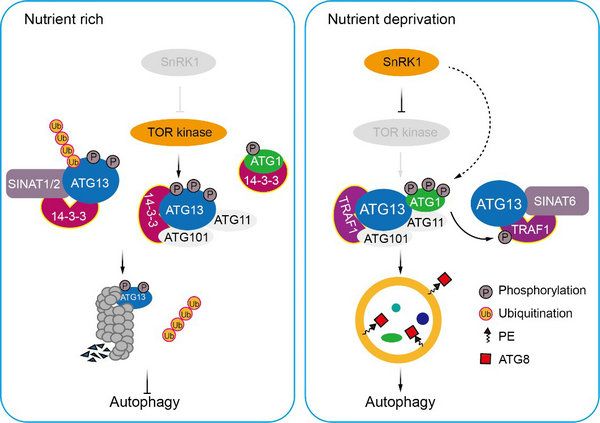

中山大學生命科學學院肖仕教授課題組通過分子遺傳學和生物化學分析,發現接頭分子14-3-3λ和14-3-3κ與自噬蛋白激酶復合體成員ATG1-ATG13和E3泛素連接酶SINATs等互作形成蛋白質復合體,介導SINATs對ATG13的泛素化降解。深入研究表明,ATG13a蛋白質上18個絲氨酸和蘇氨酸殘基對于其磷酸化及自噬介導的營養缺陷抗性至關重要。進一步研究顯示,14-3-3s蛋白與磷酸化ATG13a的互作增強,促進SINATs介導磷酸化ATG13泛素化降解,并抑制ATG1-ATG13激酶復合體的形成。與其生理功能一致,擬南芥14-3-3λ 14-3-3κ雙突變體表現出延遲衰老、對營養缺陷的抗性增強及自噬體形成增多的表型。

14-3-3蛋白調控植物自噬起始的模式圖

該研究以“14-3-3 proteins contribute to autophagy by modulating SINAT-mediated degradation of ATG13”為題,于9月2日在國際權威期刊The Plant Cell在線發表。論文首次闡明了植物14-3-3λ和14-3-3κ促進SINAT家族蛋白通過介導磷酸化ATG13蛋白的泛素化修飾和穩定性,從而調控植物自噬起始的分子機制,具有重要的科學意義(Qi et al., Plant Cell, 2022)。

該論文研究受到國家自然科學基金青年科學基金項目、廣東省重點領域研發計劃項目、廣東省自然科學基金面上項目和嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室項目等資助。原特聘研究員齊華(現嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室首聘教授)、畢業碩士生雷雪和在讀博士生王瑤為論文的共同第一作者,肖仕教授為論文的獨立通訊作者,香港中文大學姜里文教授和華南農業大學仇榮亮教授參與了該論文部分工作。

近年來,肖仕教授課題組在植物自噬的生理功能及自噬體形成機制研究中取得了系列研究成果,發現了自噬通過調控水楊酸介導的活性氧平衡,參與植物低氧應答的新功能(Chen et al., Autophagy, 2015);揭示了自噬通過調控過氧化物酶體穩定性及活性氧穩態,參與調控葡萄糖信號應答和植物根分生組織活性的分子機理(Huang et al., Autophagy, 2019);解析了TRAF1接頭分子蛋白介導SINATs對ATG6和ATG13蛋白的泛素化和穩定性,動態調控植物自噬體形成的新機制(Qi et al., Plant Cell 2017; Qi et al., Plant Cell, 2020);闡明了植物自噬、蛋白酶體和液泡分選等蛋白質質量控制通路互作,通過影響關鍵蛋白FREE1和VPS23a穩定性,精細調控脫落酸信號轉導的分子機理(Xia et al., Plant Cell, 2020)。這些研究成果為深入理解植物自噬的生物學功能及其調控機理提供了新證據和新視角,得到了國際同行的關注和認可,多篇論文獲選重點推薦或ESI高被引論文。

論文鏈接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36053201/