中大新聞網訊(通訊員何子文)自達爾文提出進化論以來,宏進化和微進化研究之間一直存在鴻溝。近年來隨著組學技術的進一步發展,系統發育基因組學、生態與進化基因組學方面的研究嶄露頭角。針對特定類群的多個代表性物種開展大規模基因組測序,結合計算生物學、生物地理學等多學科理論和方法,在組學層面系統地揭示生命演化及生物多樣性形成的遺傳機制,使打破宏進化和微進化之間的壁壘成為可能。

近日,中山大學生命科學學院施蘇華/何子文課題組在國際生態與進化研究領域頂級刊物Nature Ecology & Evolution上發表了題為“Evolution of coastal forests based on a full set of mangrove genomes”的研究論文。該研究利用大規模基因組數據,探究紅樹植物的起源、進化及其對全球變化的響應。

作為生長在熱帶亞熱帶海岸潮間帶的木本植物類群,70余種紅樹植物分布在被子植物生命樹的不同支系,但在生態系統中占據同一功能地位,屬于同資源種團(ecological guild)。經過千百萬年進化,紅樹植物逐步適應高鹽、潮汐、高溫、缺氧等一系列極端環境,在防風固沙、侵蝕防治等方面發揮了重要的生態功能,被譽為海岸衛士。由于其特殊的生長環境和地理分布,紅樹植物容易受到全球氣候變化,尤其是海平面變化的影響。因此,它們是開展生態與進化研究的理想對象。

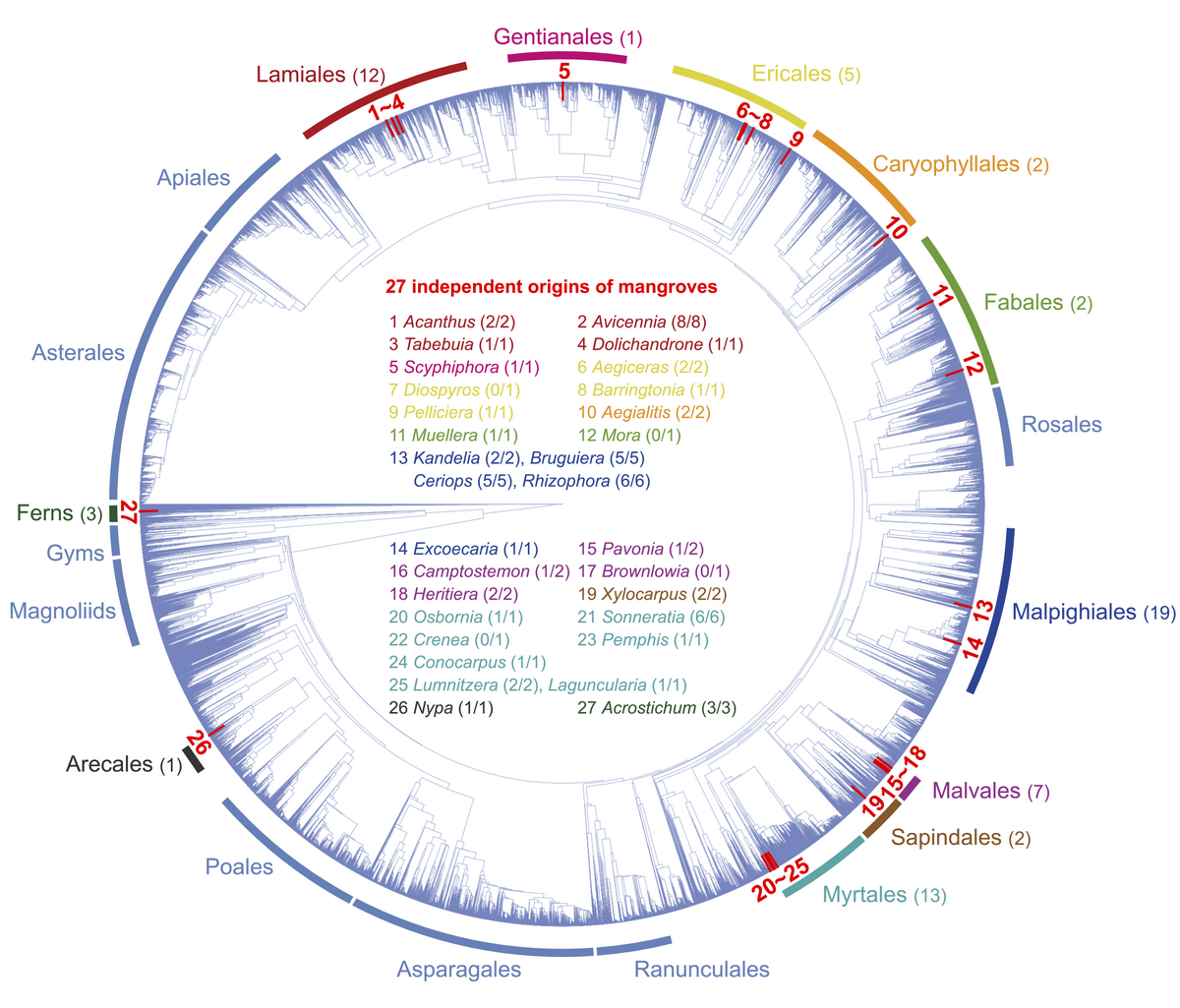

課題組通過最新的第三代測序技術從頭測序組裝了四十余種紅樹及近緣陸生植物的高質量基因組,結合已發表的其他序列,重建了涵蓋所有現存紅樹物種的系統發育關系。系統發育基因組的分析結果表明紅樹的起源時間并不局限于以往認識的少數幾個時間窗口,而是在數千萬年里陸續發生了27次獨立起源事件。進一步分析發現紅樹與其它陸生植物相比,其物種增長速率要小得多。這暗示了紅樹物種在潮間帶極端環境中的脆弱性,在歷史上可能經歷過多次物種滅絕事件。目前發現的幾個紅樹滅絕種的化石支持這一假說。

圖 紅樹植物的27次獨立起源事件

為了進一步驗證紅樹植物在全球氣候變化下是否足夠強健,研究人員對現存紅樹物種的歷史群體大小動態變化分析,發現大多數紅樹物種在海平面快速變化時期發生了種群規模急劇減少和破碎分化。這說明雖然紅樹植物具有一定程度的潮間帶環境適應性,但在面對氣候快速變化過程中仍具有相當的脆弱性,導致部分紅樹物種在歷史上發生滅絕。在如今全球氣候變暖、海平面上升和人類活動日益增加的多重沖擊下,紅樹林生態系統正面臨著更嚴重的威脅,熱帶海岸生態系統可能會出現不可逆轉的生物多樣性減少。

這項研究通過大規模系統發育基因組學數據分析,厘清了紅樹植物的27次獨立起源,解析了紅樹適應性進化過程以及其對全球氣候變化的響應,解釋了“占據全球熱帶海岸的紅樹植物物種數量為什么這么少?”這一謎團,為應對全球氣候變化、保護海岸帶生態系統提供理論依據。該研究是首次以一個同資源種團為研究對象開展的大規模基因組學研究,為生態與進化基因組學開辟了新的研究范式。

該成果是中山大學施蘇華/何子文課題組繼2018年發現紅樹植株死亡率與其遺傳多樣性呈顯著負相關,2019年提出可解釋生物多樣性熱點形成機制的全新物種形成模型,2020年發現紅樹植物趨同進化的基因組機制之后,在紅樹植物生態與進化研究領域的又一重要研究成果。中山大學生命科學學院施蘇華教授為本篇文章通訊作者,何子文副教授為文章第一作者,博士研究生馮梟、陳綺翩以及青島華大基因研究院李良偉為文章共同第一作者。中山大學為該成果的第一和通訊單位。該研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣東省基礎與應用基礎研究基金、廣州市科技計劃項目、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)創新團隊建設項目等基金資助。