“淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上,杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊!像村家的小姑娘,像村家的小姑娘……”11月21日下午,中山大學南校區圖書館聚賢廳中,飄揚著動聽的鋼琴伴奏曲,身著禮服的妙齡少女和俊朗少年正深情演唱《杜鵑花》。《杜鵑花》唱響,誰人不憶起一代音樂大師黃友棣先生!

臺灣收藏家許伯夷先生捐贈的黃友棣先生手寫的著名愛國歌曲《杜鵑花》

這一天,臺灣高雄中山大學校長楊弘敦正式將黃友棣先生六十九年前從我校借出的英文版《格羅夫音樂與音樂家大辭典》(Grove’s Dictionary of Music and Musicians, H. C. Colles, New York: The Macmillan Company, 1927)歸還我校圖書館。隨后,臺灣收藏家許伯夷也捐贈出二百余件黃友棣先生早年作曲真跡原件資料,其中就有黃友棣先生手寫的著名愛國歌曲《杜鵑花》。我校圖書館館長程煥文感嘆:“此時此地,可圈可點;此情此景,可歌可泣。”

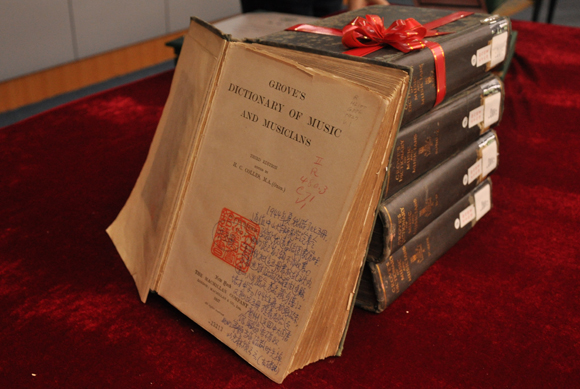

《格羅夫音樂與音樂家大辭典》(以下簡稱《音樂大辭典》)全套五冊,靜靜地躺在廳中桌子上,深綠色的封面,金漆書名已褪色,內頁泛黃,卻頁頁平整無損,品相極高。誰人能想見這套書經歷了怎樣的坎坷?

沉重書冊,演繹最美誠信佳話

翻開《音樂大辭典》,扉頁上有幾行圓珠筆字跡:“1944年夏我借了此五冊,適值中山大學師范學院奉令疏散,我還書給圖書館時,他們說已裝了箱,不肯收書。害得我把這五冊書放在包袱內,背著逃難,疏散路程由連縣、連山、八步、羅定、茂名,藏身湛江培才中學。1945年底,抗戰結束,又把此五冊提著走路返廣州,送回中大圖書館,職員皆不肯收。他們寧愿當作疏散時失掉,以免麻煩云云。”這是黃友棣先生1998年將《音樂大辭典》贈予高雄中山大學時寫下的題記,以示世人此書的淵源故事。

《音樂大辭典》全套五冊,扉頁上圓珠筆字跡為黃友棣先生于1998年贈予高雄中山大學時親筆所寫題記

抗戰時期,中山大學為避戰火,幾度遷址。1938年廣州告急,中山大學奉命西遷。其時,圖書館需轉移20多萬冊圖書,要1200多個木箱才能裝完,但因時間倉促、經費緊缺,學校僅批準了200元木箱費,只夠購買67個木箱。杜定友館長帶領館員將木桌、書架、黑板等改制成木箱,最終也僅將5萬多冊藏書裝進了299個木箱中并成功運出,而尚未撤離的藏書皆毀于戰火。1940年,因滇南物價飛漲、日寇進逼越南危及滇南,中山大學決定遷返粵北樂昌縣坪石鎮,路程數千里,路途艱辛加之缺乏交通工具,有29188冊圖書滯留滇南未能運回。且到達坪石后,因各學院地址分散,杜定友將圖書館藏書分存各學院,每個學院設立分館,由總館統一管理。1945年初,學校奉命從坪石撤離。時任中山大學師范學院音樂系教師的黃友棣先生第一次還書,正遇坪石淪陷,學校師生緊急疏散,兵荒馬亂中書籍連裝箱運送都困難重重,圖書館沒能收回圖書,也確是形勢使然。黃友棣先生攜書逃難,也算是另一種運書保書的方式。

抗戰勝利后,中大師生陸續返回廣州。復館的圖書館職工僅9人,圖書也只剩45000冊。黃友棣先生第二次還書正在此時,中大圖書館百廢待興,沒有館舍、沒有經費、人員極缺,且書已報失,未予回收。想必先生若得知這些原由,也定會理解。

我們無法想象,在顛沛流離的一年多時間里,黃友棣先生是如何攜帶大辭典爬山涉水、輾轉逃命的。他的行李除了簡單衣物,就是這套磚塊重的大辭典,每冊16開,五冊疊起來足有一尺厚。可見先生愛書護書之切!

1949年,黃友棣先生移居香港,1987年退休后又遷居臺灣。歲月滄桑變幻,當年的精壯青年已變成白發老人,唯一不變的是行李中的那套大辭典!“1949年我捧著它跑到香港……我舍不得把它拋棄。每次我搬遷住所,例須先將它妥為安置。直至我離開香港,來臺定居,還是要馱著它上路,恰似蝸牛背著殼一樣。”

86歲高齡時,他毅然將書捐給了高雄中山大學圖書館,認為總都是“中山大學”,“勉強也算是書歸原主吧”。黃友棣先生惦念了幾十年的心愿,算是姑且有了著落!

戰時借走圖書,在戰后歸還的事情并非個案。然而,黃友棣先生秉持“誠信”二字還書的信念至死不渝,則世所罕見,感人至深!

至此,故事并未畫上句號。2004年,中山大學八十周年校慶晚會上,程煥文館長從我校副校長李萍(現為我校黨委副書記)處得知,有一位校友帶來《音樂大辭典》的照片告知此事,但當事人身份不詳,難覓其人,錯失了確認的機會。

2010年,黃友棣先生的學生沈冬教授來穗訪問,無意間與程煥文館長提及黃友棣先生生前還書的故事。程煥文館長感嘆先生的誠信為人,決定圓其夙愿。同年8月,程煥文館長得知我校黨委常務副書記、副校長陳春聲將訪臺,隨即擬定一封三千字長信,懇請其當面轉呈高雄中山大學校長楊弘敦。11月,程煥文館長赴臺參加會議,正巧遇到高雄中山大學圖書與資訊處處長楊昌彪,再次提起此事,但被告知“因時機不成熟,校方決定暫時不移交”。

2011年夏,楊弘敦校長來訪我校,程煥文館長陪同參觀校園,趁機又聊起此事,楊校長當即表示“這是一件好事”。

2013年10月,雙方決定在廣州“山海論壇”期間舉辦此次儀式。

經過海峽兩岸兩所中山大學三年來的共同努力,這段佳話開始在康園續寫新的樂章。曾流轉港澳臺三地,借出69年的圖書,如今再次漂洋過海,帶著黃友棣先生的英靈“葉落歸根”,真正圓了一代音樂大師的還書夢。

移交儀式上,楊弘敦校長感慨萬分:“今天總算幫黃先生還了一個心愿,完璧歸趙了。”

程煥文館長也深知,還書的意義超越了辭典本身,對如今大學生誠信道德教育起著積極的激勵作用,對兩校的合作交流更是意義非凡。

音樂大師,“土生土長”的中大人

黃友棣先生是中山大學的兒子,也是母校引以為傲的大師級音樂家。這里不僅是他早年大部分時間進行學習、工作、創作的地方,更是他在動蕩年代里得以安身立命的重要精神家園,是他一生的牽掛。

1912年,黃友棣降生于廣東省高要縣。祖父官拜司馬,父親燦章公熱心地方興學。出身書香世家的母親林浣薇女士時常給他講述小故事,這些都成為他日后音樂創作的源頭活水。10歲時,他考入區立高級小學,在學校的風琴旁留下了童年天真的唱和。一年后,因粵桂軍爭戰,家鄉兵燹,他只好投靠廣州親戚,插班于廣東省立高等師范附屬小學(后改為國立中山大學附屬小學),后又考入附屬中學初中部。他積極參加國樂社團,很快學會彈奏多種弦樂器,包括小提琴、揚琴、胡琴、月琴等。為了進一步研習樂理,他在皮箱上用紙繪制鋼琴鍵盤圖,興致勃勃地彈起了“無聲鋼琴”。

初中畢業后,他本可直升高級中學。但當年家鄉之災耽誤了學業,他為了節省時間,選擇了二年制的大學預科,隨后直升中山大學文學院教育系學習,并應時代之召喚,在平民夜校等學校兼任教職,決心以音樂為教育工具。

自由開放的中山大學,為黃友棣提供了自學音樂的良好環境。他和教育系的同學合資租了一架鋼琴,每晚穿起厚長褲,擦上防蚊藥油,苦練至深夜。他活躍于廣州市的音樂活動中,為當時的“新音樂運動”貢獻心力。在此期間,他有幸拜于從加拿大載譽歸國的名師李玉葉的門下。三年后,他順利通過了英國圣三一音樂學院高級提琴考試,后來又獲得英國皇家音樂學院小提琴學位(L.R.S.M)。1933年,他發表了歌曲《我要歸故鄉》,從此聲名鵲起。第二年,他以畢業論文《藝術課程之改造》獲獎。

1939年,黃友棣擔任廣東省行政干部訓練團音樂教官,深入鄉間進行音樂教育。一年后,他與同事辦起廣東省藝術館(后改名為廣東省立藝術專科學校)。同年,時任中大校長的許崇清特意囑咐廣東省教育廳長黃麟書,命黃友棣回到中山大學師范學院任教音樂課。回校后,他與馬思聰成為了同事,經常合作演出,備受大眾歡迎。憑著對音樂的深刻理解,他撰成《中國歷代音樂思想的批判》一書,其它樂教論文均發表于中山大學《教育研究》及教育部《教育月刊》中。因論文成果豐碩,他在兩年之內晉升副教授,三年便成教授。

黃友棣先生生前照片,背景是其《杜鵑花》曲詞(皆翻拍自許伯夷先生所捐贈資料)

國難方殷,返回母校就像回到了溫暖熟悉的家,黃友棣又迸發出了極大的創作熱情,譜寫了許多著名愛國歌曲,振奮民族精神,其中當數無伴奏合唱歌曲《杜鵑花》最為深入人心。

1940年,中山大學在戰火中遷往粵北坪石,其師范學院則建于群山環繞的管埠鄉。“每當春回大地,滿山遍野盡是鮮艷如火的杜鵑花,這比翠綠的陌頭楊柳更易惹人懷舊念遠。”那年冬天,同事陳維祥給黃友棣送來文學院學生方蕪軍所寫的新詩,講述了抗戰時期一位村家女子日日盼情郎歸,希望在他凱旋之際,把杜鵑花作為勛章插在他胸前的故事。黃友棣將其譜寫成了具有民謠風味的抒情歌,并于1941年春交由省立藝專音樂科學生演唱。從此,在抗戰烽火中誕生的《杜鵑花》傳遍神州南北,風靡半個多世紀,“只要有中國人的地方,就會出現這首美妙的歌曲”。

1949年,黃友棣移居香港后,陸續創作了《歸不得故鄉》《木蘭辭》《我家在廣州》《石榴花頂上的石榴花》等曲目,表達深切的民族情懷和思鄉之情。

“我已沒有家,我家在廣州。”共同經歷過波瀾起伏,于黃友棣先生而言,廣州中山大學存在于他深深的腦海里,他的夢里,他的心里,他的歌聲里。

大樂必易,以音符記錄時代變幻

《禮記?樂記》曰:“大樂必易,大禮必簡。”“大樂必易”正是黃友棣先生一生奉行的音樂哲學,也是他致志于推行音樂教育最成功的地方。

1931年,九一八事件爆發,愛國歌曲創作成為急需的教材。正在中山大學文學院教育系讀書的黃友棣,自愿投身于系里主辦的平民夜校執教,又在其他學校教習英語和藝術,負起了樂教救國的責任。“我常愿作義工以培養更多音樂教師,也由于體會到大眾的‘音盲’與文盲相似,同樣屬于貧困與可憐,非努力掃除不可。”他常為各學校作校歌、生活歌,有時還選取唐詩宋詞來獨唱歌曲,應用于課外教學。在平民樂教的過程中,他體會到當前的藝術不應曲高和寡,而是追求“藝術歌曲大眾化,民間歌曲藝術化”。

非科班出身的黃友棣從音樂教育轉入音樂創作。“非易不可以治大,非簡不可以合眾”,他創作時力避浮夸虛飾,注重清新簡潔,慢慢參透了“大樂必易”的音樂哲學。

他的作品每個時期都有不同的特色,但大體都是于生活倫理的主題出發,以小見大,通過和諧的韻律,呈現中華民族之性情,展現出溫柔敦厚的本質和平易近人的風格,“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛”。他善于從中國古詩詞和文字律動中尋找靈感,很少局限于個人的小情小愛,而是“將小我的悲喜匯聚為時代的脈動,以小人物的遭遇喚醒民族的靈魂,以清晰有力的旋律去撫平黑暗時代的陰影”,刻畫了大時代的變遷。就像《杜鵑花》,把兒女私情寓于家國情懷之中;又如《琵琶行》,將“天涯淪落人”轉化為“天涯若比鄰”的博大胸襟;或是《問鶯燕》,在柔雅的江南景致中譜出山河壯歌。

生活于火紅年代的黃友棣,心中深藏愛國主義精神,因此他的音樂總是力圖彰顯中華民族的文化價值。他強調,“音樂不能沒有個性,更不能沒有民族性”。1957年,他從香港赴意大利羅馬的滿德藝術學院深造,獲得作曲文憑(M.C.M.A.R.)。在六年的留學生涯里,他想的都是如何擷取西方精華,用于中國民歌的改編創新。

退休后,黃友棣潛心著述,筆耕不輟,編寫了一批樂教文集,包括《音樂人生》《琴臺碎語》《樂谷鳴泉》《樂韻飄香》《樂境花開》《樂海無涯》《樂教流芳》等。耄耋之年,他又開始鉆研中國佛法,創作佛教音樂,“以樂弘道”。

黃友棣先生一生以音符記錄時代變幻,創作樂曲逾兩千首,看盡兩岸三地的百年變化。為了推廣音樂普及化運動,他不收取任何音樂版權費用,更立遺囑交代,他離世后全部音樂作品無償留給后人使用或出售。他與其他兩位藝術家韋瀚章及林聲翕被稱為“歲寒三友”。

2010年,這位集作曲家、演奏家、指揮家、教育家及文學家于一身的“全能音樂家”,病逝于臺灣高雄榮民總醫院,終年98歲。一代大師隕落,嗚呼哀哉!馬英九在為他頒發的褒揚令中寫道:“綜其生平,涵泳中華固有文化神髓,見證國家百年音樂史乘,雅韻簫韶,緒風遐舉;德言芳猷,千古輝耀。”

后記:

每年春至,康園杜鵑姹紫嫣紅

每年春至,康園杜鵑姹紫嫣紅,周而復始,生生不息。今年10月,中山大學圖書館將杜鵑花定為館花,恰好與黃友棣先生的不朽之作《杜鵑花》同名。世事滄桑,機緣巧合,“此乃緣分,亦是天意”。

杜鵑花發,長憶惺亭。花兒安于城市一角,盡情潑灑春光,正如才華橫溢的黃友棣校友,他的民族音樂、高風亮節,跨越時代,溫潤人心。