中大新聞網(wǎng)訊(通訊員潘東)2022年8月11日,中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院神經(jīng)科唐亞梅教授團隊以原創(chuàng)性論著形式在柳葉刀雜志子刊eClinicalMedicine在線發(fā)表題為“Mortality of early treatment for radiation-induced brain necrosis in head and neck cancer survivors: A multicentre, retrospective, registry-based cohort study”的最新研究成果,該研究構(gòu)建了目前規(guī)模最大、隨訪時間最長的放射性腦損傷人群隊列,首次提出早期干預(yù)策略可改善放射性腦損傷遠期預(yù)后,為放射性腦損傷最佳治療時機選擇提供了高級別循證醫(yī)學(xué)證據(jù)。唐亞梅教授團隊博士研究生潘東、神經(jīng)科容小明副主任醫(yī)師及廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院陳冬平教授為本文共同第一作者,唐亞梅教授為唯一通訊作者。孫逸仙紀念醫(yī)院神經(jīng)科為本研究第一完成單位。

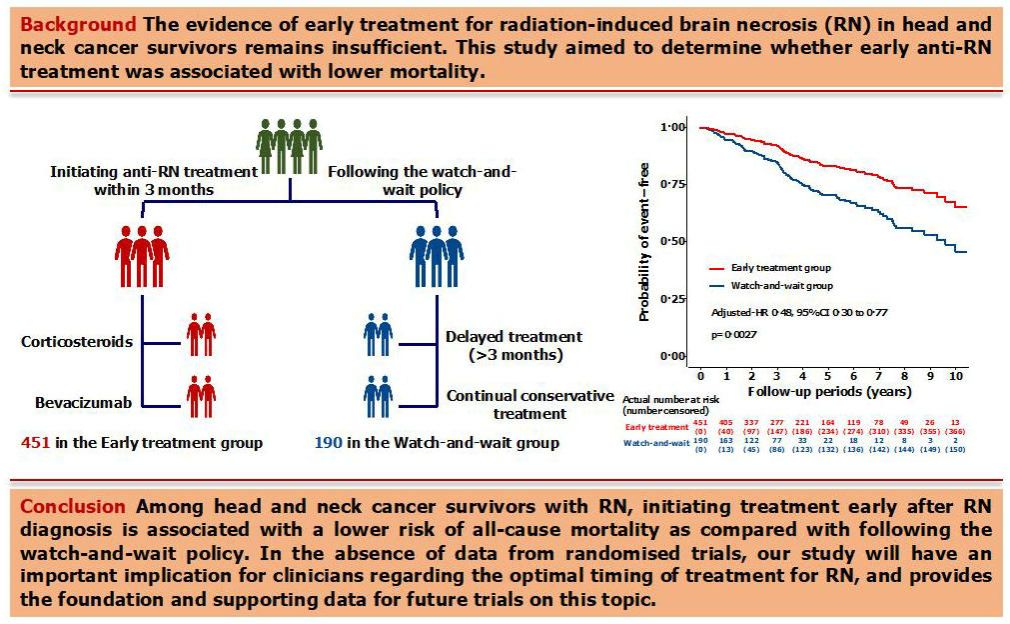

放射性腦損傷是腫瘤患者接受頭頸部放射治療后發(fā)生的嚴重神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥,不僅嚴重影響腫瘤患者的生存質(zhì)量,還可能增加患者的死亡風(fēng)險,但放射性腦損傷應(yīng)該何時開始干預(yù)并不明確。唐亞梅教授自2000年開始專注于放射性腦損傷臨床與基礎(chǔ)研究,牽頭開展放射性神經(jīng)系統(tǒng)損傷并發(fā)癥觀察性研究(the Study in Radiotherapy-related Nervous System Complications),取得一系列高水平研究成果。在本研究中,唐亞梅教授團隊聯(lián)合香港癌癥登記研究(Hong Kong Cancer Registry),納入了2005年1月至2020年1月所有符合條件的頭頸腫瘤放療后伴發(fā)放射性腦損傷的患者,患者最長隨訪時間達15年。研究發(fā)現(xiàn)相比采取“觀察-等待”策略(Watch-and-wait),在首次確診放射性腦損傷后3個月內(nèi)啟動的早期治療可降低患者52%的全因死亡風(fēng)險,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,且在多個敏感性分析中均得到一致結(jié)果。此外,亞組分析顯示不論在確診時是否出現(xiàn)神經(jīng)系統(tǒng)損傷癥狀,早期治療放射性腦損傷的生存獲益沒有差別。

研究發(fā)現(xiàn)圖示

本研究得到了國家自然科學(xué)基金杰出青年科學(xué)基金、國際(地區(qū))合作與交流項目及廣州市科技計劃等基金項目支持。

論文鏈接:https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00348-0/fulltext